農家ハンター応援団フォトライターの髙木あゆみです。

今回は、芦北高校で行われた狩猟技術向上研修をレポートします。

農業科・林業科の2年生を対象に、1日みっちり実施された研修の様子をお伝えします。

【レポートのポイント】

◆ 鳥獣害対策の基本5ステップを体系的に学ぶ

◆ 箱罠・くくり罠の特徴と安全な使い方を体験する

◆ 電気柵の“効かない理由”を現地点検で理解する

◆ カメラ設置で鳥獣の侵入ルートを可視化し、対策に活かす

◆ ディアラインと新芽から植生回復を読み解くフィールド学習

座学で学ぶ基本

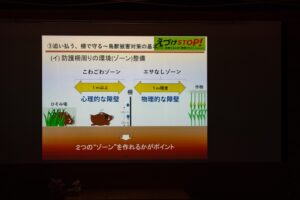

鳥獣害対策についての基本の考え方や事例を学びます。

これを読んでいる方の中には、カラスがゴミ捨て場をあさり、荒らしていた時代を知っている方も多いかと思います。今は荒らされていませんね。ネットをして防護しているからです。市民は守るのが上手になりました。

イノシシやシカが相手でも同じこと。まずは近寄らせない環境づくりが重要です。

対策の順番は、以下の5段階が基本です。

① 学ぶ

② 環境管理

③ 無意識の餌付けをしない

④ 囲う(防護する)

⑤ 捕獲する

芦北高校の生徒の多くは、将来農業に携わったり、行政の農林水産系部署に配属されることが多いとのこと。

「鳥獣害問題を学ぶことは、彼ら自身の将来にも地域にもプラスになる」と、たっちゃんは話してくれました。

罠を学ぶ

罠の種類・仕組み・特徴・仕掛け方を学びます。芦北地域の猟友会の方も指導に参加しました。

箱罠

まずは箱罠から。

生徒さんと稲葉たっちゃんが“親子イノシシ設定”で箱罠に入り、捕獲の流れを体験しました。

その後、捕獲後の「止め刺し(命を止める)」の手順について、狩猟免許を持つ先生が実演。

先生がプロというのも、この高校の魅力のひとつです。

くくり罠

シカはくくり罠での捕獲が主流で、箱罠では捕まえにくいイノシシも対象になります。

-

地面に埋めて設置

-

足が乗るとワイヤーが締まる

-

設置には木など支柱が必要

-

ワイヤーの長さが可動域となり、動物が暴れる際は危険性が高い

暴れた際に足がちぎれたり、止め刺しが難しくなることもあるため、

農家ハンターでは安全性の観点から 箱罠をメイン に設置しています

!!!

くくり罠を触ってみよう

ワイヤーを全力で引っ張り、仕組みを体験します。

仕組みを理解しておけば、もし山で誤って自分の足にかかった場合でも落ち着いて対処できます。

グループに分かれて設置の模擬練習です。

ワイヤーが固いので女子は大変そうでしたが少しずつコツを掴んでいきました。

閉じるか!?ドキドキの瞬間

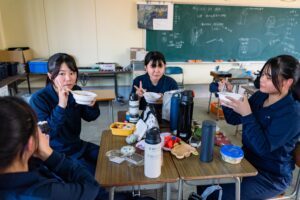

お昼ご飯に猪汁

農家ハンターの猪肉を使って、学校の先生が猪汁を作ってくれました。

ご飯が一番盛り上がります。

うまい!の声と、

生徒さんの歓喜の声と、おかわりあるかな!?の声と、誰先生が作ったと!?の声。かわいいです。

電気柵の効果をチェック

午後の授業では、先生が悩んでいた畑の被害を確認。

土が掘り起こされ、イノシシが活発に動いた痕跡が…。

「ちゃんと設置したはずなのに…!」と先生からヘルプ。

生徒さんと点検しました。

電線の漏電箇所が複数 見つかりました。

電線が何かに触れていると電圧が弱まり、効果がほとんど無くなります。

接しているものが絶縁体かどうかを確認しながら点検すると、漏電箇所が見つけやすくなります。

カメラの設置と果樹園の確認

シカの侵入が多い柑橘畑にカメラを設置しました。

-

北側の川から来るのか

-

反対の山側から来るのか

侵入方向を特定して対策するためです。

座学中、先生からこんな質問もありました。

「見回りの頻度は?侵入の兆候はどう見つける?」

たっちゃん:

「引き裂いたような食べ方があれば分かるが、被害が多いと判断が難しい。

カメラで見ればどの動物が来ているか分かり、対策につながる。」

支柱を設置して・・・

カメラを取り付けます。

カメラは10分ほどで設置でき、さっそく映りました。

新芽、発見! ― ディアラインとは?

ディアラインなるものをご存知ですか。

葉っぱや木の皮を好んで食べるシカが、口の届く高さまで植物の葉や枝を食べてしまうことで、森の植生にくっきり現れる“境界線”のことを言います。

昨年まではくっきりしていたディアライン、今年は境界線が曖昧になり、元気な新芽がいくつも出ていました!大きな改善です。

木の皮を一周食べられると枯れてしまうため、果樹園でも深刻なダメージになり得ます。

元気な新芽を見つけた際は、たっちゃんと共に喜びました。

元気な芽!

昨年の記事はこちらです💁♀️ https://farmer-hunter.com/blog/4857

罠の設置(演習林にて)

最後に、演習林でくくり罠と箱罠の設置を行いました。

-

シカの動きを予想

-

足跡の確認

-

猟友会の方からアドバイス

斜面に設置するグループも多く、午前に学んだ知識を活かして実践しました。

すべらないように気をつけながら・・・

障害物をあえて置き、動物を誘導して踏ませる方法も教わりました。

こんな目印があれば誤って人が踏むリスクも減ります。

くくり罠のあとは箱罠を設置します。

イノシシさんは変化や違和感に敏感なので、平にならします。

エサも入れて、設置完了!

箱罠を設置して終わった一日。みなさんお疲れ様でした。

林業科のある珍しい学校です。生徒数が増えていっています。来年もまた!

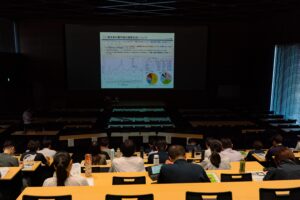

【番外編】

フンmap

被害状況をより正確に把握するため、フンmapを作っているというので見せていただきました。

・担当の箇所のフンをチェックして、あれば埋める。

・フンのあったところに印をつける。

・一定時期過ぎたらまた同じことをします。そうしてできるのがフンmap。

こうすることで、いつ頃、どのくらい入っていたか、その推移が見えてきます。

春に調査した際には30-40箇所あったものが、直近の調査では2箇所になっていました。

これはすごい!!対策の結果も丸見えです。

たっちゃんも絶賛でした。